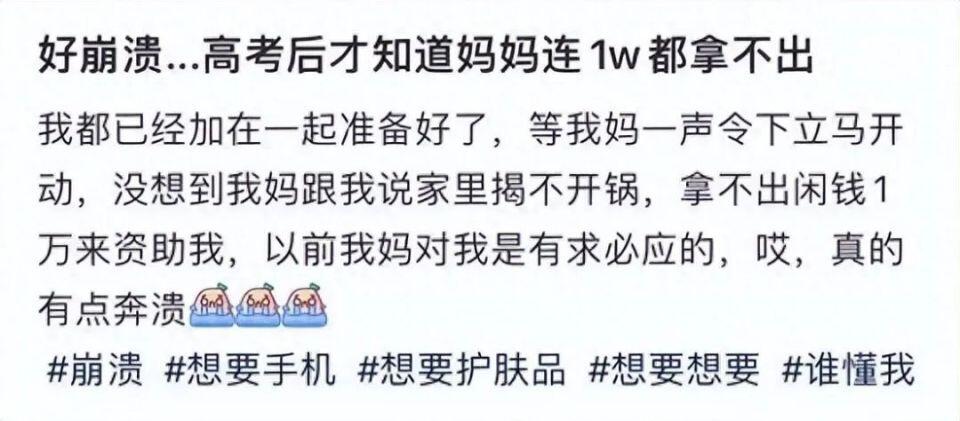

高考后妈妈连1万块都拿不出!

这是一个准大学女生发的,她列出了一张开学清单,什么手机平板电脑和化妆品等,林林总总加起来要1万左右。妈妈看完后,苦笑着摇头说她真的拿不出这么多钱。

这个女孩转头就把妈妈挂到了网上,抱怨自己怎么就生在了这样一个家庭,穷的连1万块都拿不出来。别的同学高考完列出来的购物清单,爸爸妈妈是眼睛都不眨一下的清空,轮到自己连最基本的要求都无法满足。

这个女孩转头就把妈妈挂到了网上,抱怨自己怎么就生在了这样一个家庭,穷的连1万块都拿不出来。别的同学高考完列出来的购物清单,爸爸妈妈是眼睛都不眨一下的清空,轮到自己连最基本的要求都无法满足。

帖子一发,马上就在网上爆火了,并且评论区那是清一色的批评。

有表示一万块很多的,“说得轻巧,等你上班后才会知道,一万块是个多么大的数字。 ”

有提供建议的,“手机没必要买新的,我上大学买的手机,是自己做暑假工挣得,不管新旧用起来很自豪。 ”

有提供建议的,“手机没必要买新的,我上大学买的手机,是自己做暑假工挣得,不管新旧用起来很自豪。 ”

还有讽刺的,“要不是养了你18年,他们也不至于拿不出区区的一万块。 ”

真的,现在大家的生活条件好了,往往孩子有些什么比较难办的愿望,爸爸妈妈们也会咬牙帮他们实现。而且很多爸爸妈妈们觉得自己童年不是太富裕,就想给孩子一个不留遗憾的童年,所以会在经济这块给孩子很大的自由。

一来二去,很多孩子们就会以为什么东西都是理所应当的,就会以为自己要什么爸爸妈妈都应该满足的,至于爸爸妈妈能挣多少钱,买完还有没有钱的事情那是根本不会去想。

而且,就算是买了,很多孩子也不会因此感恩父母,会觉得这是爸爸妈妈应该给自己的。

多么可悲,多么荒唐!

01

被“富养”出来的巨婴们

很多爸爸妈妈们至今都觉得,再穷不能穷教育,再苦不能苦孩子。

于是,在孩子的教育上是一掷千金,只要是对孩子学习有帮助的再贵都要上,而且对孩子也是相当的“纵容”,哪怕自己天天馒头凉水,也要给孩子很好的物质条件,不想让孩子在同学面前显得太窘迫。

结果呢,费尽心思的养出了一堆觉得花钱不用有心理负担,且一点情都不会领的巨婴。

一味的物质富养,就是在害孩子

很多时候,对孩子一味地物质富养,真的就是在害他们,特别是女孩。

虽然说,对于女孩而言,小时候多满足她们的物质要求,能够让她们有最基本的为人处世的安全感,不至于被钱的问题困扰正常的生活,也不至于为一点小恩小惠被坏人伤害。

但过度的物质富养,往往会让缺乏分辨能力的孩子,变得虚荣攀比,变得不知感恩。

把父母的奋力托举看成是理所应当,一旦父母无法满足他们的欲望,就会变得怒不可遏大发雷霆。

“穷家富养”是普通家庭教育的毒药

如果说是经济条件不错的家庭,富养孩子也就算了,最怕的就是经济一般的父母,咬着牙去富养女孩。

你以为是给了孩子自己能给的最好的东西,实际上却是在无形中提升了孩子对物质生活的阈值,给了孩子不属于他们该有的消费观念。

一旦有一天,父母无法满足孩子需求的时候,换来的很有可能是埋怨和愤恨。

而且,这样被养大的孩子,进入社会后,很容易就会陷入到能力与收入不匹配的困境,被狠狠地上了一课。

事实上,不管是有钱人家还是经济较为一般的人家,对孩子物质上的富养只是一方面,更重要的是心理上的富养。

比如父母的肯定,会让孩子变得更加自信;父母的支持,会让孩子变得更加从容;父母的鼓励,会让孩子变得更加强大。

只有物质富养与精神富养相结合,才能让孩子们有自己的主见,在人与人的交往中能够坚持自我,不畏困难不惧挑战。

这才是所谓富养真正的意义所在。

所以,文章一开始那个热搜新闻,看上去是孩子在毫无负担的吐槽父母,实际上却是父母教育上误区的集中爆发罢了。

02

孩子缺失的这节课,高考后补上也不算晚

不过,问题的出现对孩子,对父母来说都是一件好事,只要能够针对性的进行弥补,还是可以把孩子拉回到正道上的。

比如在消费观这件事情上,可以这么去做:

告诉孩子挣钱不容易,要买最适合自己的

可以和孩子开诚布公家庭的真实情况,以及他们上大学需要的一些必要花销,从而将话题引导至挣钱不容易,要分清楚必要和非必要消费之间的区别。

对学习以及自身能力提升有帮助的,那是必要的消费,再贵也得买。而一些攀比性的,往往是可买可不买的,属于非必要消费。

只有分清了二者之间的区别,才能成为金钱和欲望的主人,而不是奴隶。

告诉孩子花钱不算什么,挣钱才是真的本事

还可以告诉孩子,花钱这件事是个人就能做到,但挣钱就不一样了。

虽然说上大学是一个花钱去学习的过程,但这个过程中完全可以通过自己能力的变现,从而挣到人生第一桶金的。

我大学时有个同学,就靠开学后转卖201电话卡,直接挣出了自己当年的学费,后来更是各种项目都涉及,别人一毕业就失业,人家则是坐拥财富,干什么都很从容。这才是真的本事。

这才是孩子高考后最该上的一堂课

高考对于孩子来说,是一个人生的分水岭。

而高考后的这段时间,不应该仅仅是娱乐以及无所事事,更应该做的是对成长和未来的思考。多想想自己想成为一个什么样的人,多给自己做好日后的规划,让未来的4年变得更有意义,而不是随波逐流的混日子。

同时,孩子逐渐学会生活上和经济上的自立,家长也收起对孩子的愧疚以及担心,一起上好这最该上的一堂课。

03

结语

父母爱孩子则为之计深远。

很多时候真正的爱,不是孩子要什么给什么,而是给孩子与眼界匹配的物质条件,看上去让孩子有点受苦,实际上却在引导着孩子正确的消费观。

而这,才是伴随孩子一生的东西。